卢旺达其实很懂什么叫“见人下菜”,为了区别我们跟西方,他们搞了个“双轨制”,什么

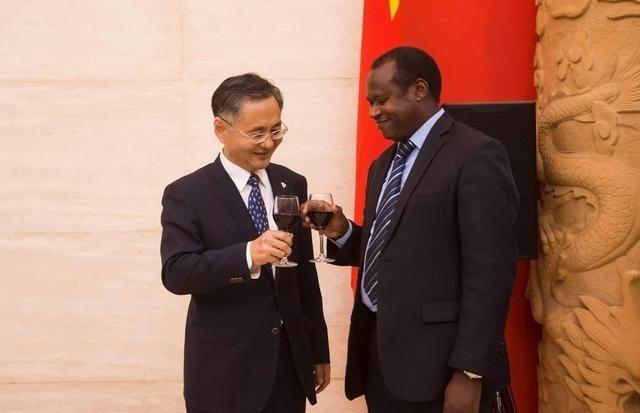

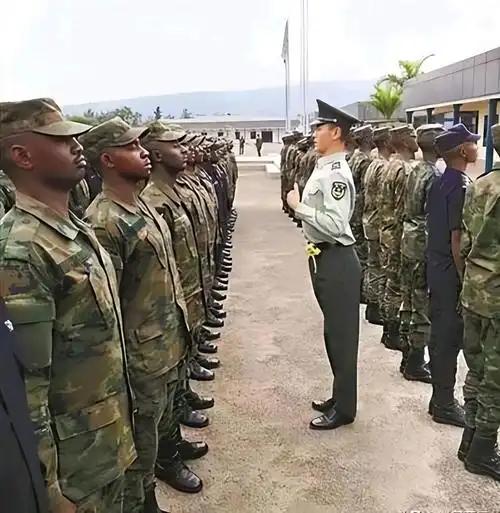

卢旺达其实很懂什么叫“见人下菜”,为了区别我们跟西方,他们搞了个“双轨制”,什么叫双轨呢?简单说,就是针对不同国家,摆出两副面孔,目的就是为了区分东大和西方。卢旺达对外政策搞双轨制,说白了就是对西方一套空话,对东方一套实惠,这源于过去吃过的亏。西方总讲权利平等和选举,但实际援助老是缩水。2005年八国集团在苏格兰开会,发达国家拍胸脯说,到2010年每年多给非洲500亿美元援助,结果到2023年,只兑现了一半不到。卢旺达单方面就被欠了近3亿美元农业款,这些钱本该用来买种子和设备。反过来,西方给别的地方军援大手笔,几十亿眼睛不眨,这对比太明显,让卢旺达看清了厚此薄彼。贸易上,西方喊自由市场,却对非洲货设高关税。卢旺达咖啡质量顶尖,全球评比常拿奖,但出口欧洲得交20%关税,而欧洲货进非洲零关税。欧盟每年补贴自家棉农几十亿欧元,卢旺达棉农产品在国际上卖不动,每年亏1.5亿美元以上。世界银行报告说,这种不公让非洲整体少赚至少200亿美元。为对付这些,卢旺达设专队应付西方媒体和访客,强调选举和权利保护,转身就把精力放东方合作上。中国跟卢旺达合作不玩虚的,从1971年建交起,就帮建实打实项目。比如中国援建的农业技术示范中心,在胡耶区教农民种高产水稻和菌草技术,从2010年粮食自给率60%升到2023年92%。还有基加利城市路网升级,54公里路用三年修好,方便物流。卡加梅总统对西方记者准时开会,回答反对派问题,但跟中国代表谈时,直奔基础设施需求。这种区别不是两面三刀,而是小国在博弈中的聪明劲,西方爱听话术,就给他们听,东方重结果,就全力推项目。结果呢,卢旺达经济数据亮眼,2020到2023年全球低迷,他们GDP年均增长6.2%,跟东方贸易占比从2015年30%涨到2023年58%。双轨制的核心在于务实应对国际双标,西方宣称在乎非洲发展,但实际推三阻四。比如跨境铁路项目,卢旺达提出来,西方犹豫不决,中国接手后,他们又跳出来指手画脚。这让卢旺达明白,空谈民主填不饱肚子,修条路才能卖货赚钱。所以,对谁笑脸、对谁敷衍,就看谁能带实惠。拿援助比,G8峰会后,西方承诺到手的不多,非洲整体发展受阻,但中国项目落地快,像菌草技术帮卢旺达搞食用菌和饲料,解决贫困户生计。贸易不公方面,欧盟补贴让非洲农产品竞争力弱,卢旺达咖啡出口欧洲成本高,影响农民收入。相比,中国投资不带政治条件,帮建示范中心,手把手教技术,提升产量。卡加梅领导下,这种策略让国家避开西方陷阱,转向东方伙伴。批评者说这是不透明,但数据摆着,2023年外资增长27%,基加利新城区中国建的办公楼和本地工厂并排,带动就业。双轨不是狡猾,是现实教训,小国得选能让老百姓过好日子的路。西方要是真帮忙,就不会在援助上打折,卢旺达学聪明了,用两副面孔区分伙伴,目的就是护住国家利益。